医学ランキング

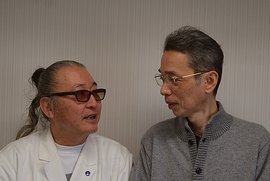

佐々木恵雲さん(写真右)と藤本蓮風さん(同左)=奈良市「藤本漢祥院」

鍼の知恵を語る「蓮風の玉手箱」をお届けします。僧侶で医師の佐々木恵雲さんと、鍼灸学術団体「北辰会」代表で鍼灸師の藤本蓮風さんとの対談(第2弾)も今回で最終回。若いドクターや鍼灸師への佐々木さんからのメッセージが中心となっています。医療には技術は必要ですが、やはり、人々の魂にふれるような取り組みが必要だというのが、おふたりに共通した思いのようです。それがオカルト的な考えでなく、現実に対応した姿勢だというのは、これまでの対談で実感していただけるのではないでしょうか。(「産経関西」編集担当)

蓮風 佐々木先生は宗教家でもありながら医師でもあり、藍野大学短期大学部学長という教育者でもあります。これまで色々な、お立場で突き進んでこられたわけですが、その経験や視点から若いドクターたちに、こうあってほしいというご意見がありましたら、お聞きしたい。

佐々木 言いたいのはやっぱり日本人の心の奥底にある本質って言いますか…。

蓮風 はいはい。そこがテーマですね。

佐々木 そのへん非常に難しい。やはりそこに関わらないと日本人の本当の医療っていうのは僕はなかなか得られないんじゃないかと思いますね。ですから、先生にお話ししたように、先生はそういうことされてると思うんですよね、一つは。だから鍼灸もですね、いわゆる、その本質的なところに関わっておられる。先生がですよ。

蓮風 いえいえ。

佐々木 ですからそれもアプローチの一つですし、少し本(『臨床現場の死生学 関係性にみる生と死』法藏館刊)にも書きましたけど、僕が最近、取り組んでいるテーマが<死>です。<死>についても、日本人独特の勘、感性って言いますか、捉え方とかありますんで、それはやっぱり医療に関わってきます。これは日本人論にも関わってくることかもわからないんで、僕の手にはとても負えないですけどね。

日本人の心の奥底に眠っている本質的なものは何なのかっていうのをもう少し考えていかなくちゃいけないだろうと思うんですよね。そういう意味では、ドクターとか鍼灸師の先生方も同じやと思うのですが、色んなこと、たとえば宗教であれ、文学であれ、芸術であれ、色んなことに目を向けてほしいって言うんですか、チャレンジして欲しい。

蓮風 そうですねえ、なるほどねえ。

佐々木 だから単なる医学馬鹿と言いますかね、医療だけやってたらいいというわけではなくてですね、そういうことが必要やと思うんですよね。で、そのために色んな経験をやはり積んでいただいて、視野をやっぱり広く持ってほしいなと思うんですよね。

蓮風 視野を広くね。

佐々木 僕は生まれた環境が割合特殊ですから、ニュートラルにものが見れて、あんまり偏見がないんですよ。宗教にも、それはあんまりない。宗教の怖さもわかっていますけれどもね。あるいは東洋医学とか鍼灸に対しても全然偏見がないんですよね。

蓮風 そのニュートラルこそが老荘思想ですね(笑)。

佐々木 そうそう、それがね中庸ってことかもわかりませんし、老荘思想につながってくるんでしょうけど。だから、視野を広く持つってことですね。で、もう一つは実際、ドクターであれ鍼灸師であれ関わる患者さんは、ほとんど自分より年上、年輩の方が多いですよね。そういう患者さんは色んな人生経験を積んでおられて、深いものをお持ちなんで、やはりこう、それに対して敬意を持ってですね、非常に敬意を持って接して、人生観とかその人の持ってるものを吸収してほしいなと思うんですよね。

蓮風 なるほどね。

佐々木 鍼灸師の方にね、特に若い鍼灸師の方に僕がお願いしたいのが、鍼灸医学の支えになる思想とか哲学を学ぶ、僕は、それをやることは当然だろうと思ってたんですけど、先生と前に話をしたときにちらっと、「いや、そんなことしてる人、あまりいないよ」って仰ってた。

蓮風 だから僕らみたいな暴れ馬が出てきて“いななか”なければあかん(笑)。

佐々木 僕は、鍼灸は全くド素人ですけど。技術も大事です、でも技術だけを追うんではなくてですね、その土台にあるものに、やはり目を向けてほしい。

蓮風 そうそう、その土台にあるものがしっかりしてるから技術も上がるんですよね。

佐々木 先生は物凄く名医でいらっしゃるんで、凄い技術はお持ちやというのは分かるんですけど、ただそれだけで、先生の治療がこれほど成果をあげられているとは、僕は考えられない。やはりそこに土台がおありだから、魂に触れられるんだろうな、と思ってますね。

蓮風 今、先生のお話を聞いとったら思い出した、ある哲学者が言った言葉なんですが、「医師にして哲学者たるは神に等しい」という※。今、先生はお考えがあって、まとめておられることはそういうことかなと思うんですよね。だから技術はもちろん大事やけど、その土台を成す思想、哲学、そして常に哲学的な考え方を持ってるかということ自体が、これはもう普遍的な力だろうと言ったことがあると思います。

※「医師にして哲学者たるは神に等しい」は、医聖ヒポクラテスの言葉である。(「北辰会」註)

佐々木 そういう時、あんまり表に出し過ぎるのも…ね、先生。それはもう押し付けみたいなもんで。ただこう自ずと、僕も十分できてないですけど、自ずとそこから湧き上がるね、香りって言いますか、薫習(くんじゅう)って言い方も仏教ではしますけども。

蓮風 そうですね。

佐々木 そういうことが患者さんを救えるって言いますか、先生にはおありだと思うんですけども。

蓮風 いやいや(笑)。

佐々木 「(藤本)漢祥院」の玄関に入っただけでなんとなく落ち着くっていうのは、その香りって言いますかね。湧き上がる…、何て言いますかね。そういうものっておそらく大事で。それにはやっぱり経験を積まないと。

蓮風 ああ、そうですね。

佐々木 うーん。でもやっぱり技術だけではないんだっていう、そういう心という言い方も良いかもしれませんね。

蓮風 そうですね。先生、長時間にわたり、色々非常に面白い話になりました。私も非常に乗ってきて時間も忘れるぐらい話しさせてくださり、有り難うございました。

佐々木 いえいえ、有り難うございます。<終わり>

★次回からは、医学博士で東北大学大学院医学系研究科講師の関隆志さんをゲストにお招きした対談をお届けします。